Schaltungen mit LEDs

Alternative Wege zur Elektronik

- Dieses Praktikum geht von einer schematischen Schaltung aus und zeigt dann, wie die Schaltung konkret aufgebaut wird.

- Das Praktikum Schalter und Leuchtdiode beginnt mit dem Aufbau, der dann als schematisches Schaltbild dargestellt wird.

- Das Praktikum Bau einer elektronischen Sicherung beschäftigt sich mit dem konkreten Aufbau einer elektronischen Schaltung.

- Es empfiehlt sich, die Elektronische Sicherung im Anschluss an dieses Praktikum zu bauen.

LEDs werden heute als Ersatz für Glühlampen verwendet. Sie sind etwa sechsmal effizienter als Glühlampen und halten zehn- bis zwanzigmal länger. Da kommt so mancher Bastler auf die Idee, seine eigene LED-Lampe zu bauen.

- LED-Lampen als Ersatz für Glühlampen, die am 230 V-Netz betrieben werden, sind für uns ein TABU. Wir arbeiten nur mit Spannungen bis 24 V.

- Wir werden uns auch nicht mit Lampen hoher Leistung beschäftigen. Die Kühlprobleme sind für einen Einsteiger nicht einfach zu bewältigen.

230 V ist tabu

LEDs an 230 V sind

Tabu

- Wir betreiben LEDs nur an 5 V oder 12 V.

- 230 V Netzspannung ist absolut tabu!

Übersicht

LED-Storys

Die LED-Storys beschreiben,

- wie man LEDs richtig verwendet und

- LED-Lichtobjekte repariert.

Sie nehmen sich gängiger Vorurteile und typischer Fehler an,

- um Licht ins Dunkel zu bringen und Missverständnisse auszuräumen.

Wir betrachten hier Grundschaltungen mit LEDs:

- Wie schließe ich eine einzelne LED an?

- Wie vermeide ich eine Überlastung der LED?

- Wie schließe ich mehrere LEDs an?

- Welche Grundschaltungen mit mehreren LEDs gibt es?

- Wie vermeide ich eine Überlastung einzelner LEDs?

Das Praktikum ist in fünf Teilen gegliedert:

- Im ersten Teil betrachten wir Schaltungen mit einer LED.

- Im zweiten Teil Erweiterte Schaltungen mit LEDs werden Schaltungen mit mehreren LEDs und/oder Widerständen betrachtet.

- Im dritten Teil wird das bisher Erarbeitete etwas verallgemeinert: Batterie, Spannung und Strom.

- Im vierten Teil betrachten wir die Eigenschaften von LEDs.

- Im fünften Teil geht es um komplexere Schaltungen mit LEDs.

- Ein einfacher Spannungsprüfer mit LEDs wird vorgestellt.

- Außerdem geht es um die Schaltung von LEDs für Beleuchtungszwecke.

- Als Vorgeschmack auf die Elektronik mit Transistoren wird eine Konstantstromquelle für LEDs vorgestellt.

Eine LED anschließen

Keine Leistungs-LEDs

Wir beschäftigen uns hier nur mit kleinen LEDs geringer Leistung. Sie haben eine Leistung von 0,06 W. Sie haben eine Spannung zwischen 1,8 V und 3,2 V und müssen mit einem Vorwiderstand betrieben werden.

- LEDs mit höherer Leistung von 1 W und mehr

- oder für höhere Spannungen von z. B. 12 V

- oder für höhere Ströme von z. B. 350 mA

- sind hier nicht gemeint.

Sie werden in der Regel nicht mit einem Vorwiderstand betrieben.

Sie müssen oft mit speziellen Stromversorgungen betrieben werden.

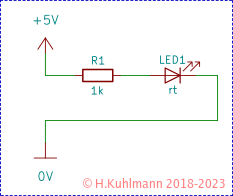

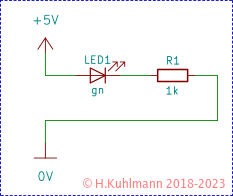

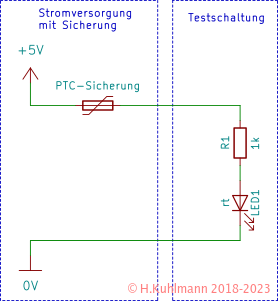

Schaltung mit einer LED

Beginnen wir mit der einfachsten Schaltung mit einer LED.

Die Schaltung beschreibt symbolisch, wie die einzelnen Bauelemente angeschlossen werden müssen, um eine LED zum Leuchten zu bringen.

Wir haben drei wichtige Elemente (von links nach rechts):

- eine Stromversorgung,

- einen Widerstand und

- eine LED.

Diese Bauelemente sind über Leitungen miteinander verbunden.

Im Folgenden sehen wir uns an, wie diese Bauelemente real aussehen.

LED

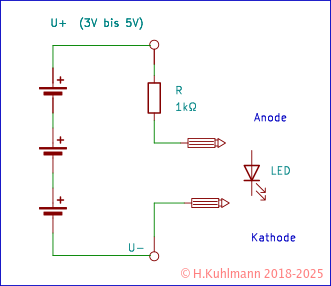

Eine LED hat zwei Anschlüsse: eine Anode und eine Kathode.

Die Anschlüsse einer LED sind unterschiedlich lang. Der lange Anschluss (2) ist die Anode, der kurze Anschluss (1) die Kathode.

Die Anode muss an den Pluspol der Stromversorgung angeschlossen werden, wenn die LED leuchten soll. Wird die Kathode an den Pluspol angeschlossen, bleibt die LED dunkel.

- Siehe LEDs.

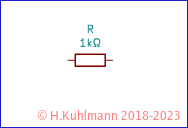

Widerstand

Zwischen der Anode der LED und dem Pluspol befindet sich der Widerstand.

Dieser Widerstand ist wichtig! Ohne Widerstand würde die LED zerstört – sie würde nur einmal hell aufblitzen.

Ein Widerstand hat zwei Anschlüsse und einen Wert, hier 1 kΩ. Die Anschlüsse eines Widerstands können vertauscht werden.

Ein Widerstand ist oft farblich gekennzeichnet. Es gibt Widerstände mit 4 und mit 5 Ringen. Wir verwenden einen Widerstand mit den Farbringen:

- braun - schwarz - rot - gold

oder

- braun - schwarz - schwarz - braun - braun.

Das ist unser Favorit mit 1 Kilo-Ohm, 1 kΩ. Auf Widerstände kommen wir später zurück.

- Siehe Widerstände

5 V

- In unseren Praktika verwenden wir meist 5 V.

- Die Schaltungen sind für Spannungen von 4 V bis 5,5 V ausgelegt.

- Wir können also immer 4,5 V statt 5 V verwenden,

- d. h. eine 4,5 V-Batterie.

Stromversorgung, Spannungsquelle, Batterie

Die Stromversorgung ist in Bild 1 nur angedeutet.

Oft wird eine Stromversorgung auch als Spannungsquelle bezeichnet.

- Der Pfeil nach oben ist mit +5 V beschriftet. Damit ist der Pluspol gemeint.

- Unten ist der zweite Anschluss mit 0 V beschriftet. Damit ist der Minuspol gemeint.

- +5 V beschreibt eine Stromversorgung mit einer Spannung von 5 V.

- Daher der Begriff Spannungsquelle.

- In unseren Praktika sind auch 4,5 V erlaubt.

- Die Anschlüsse einer Stromversorgung dürfen nicht vertauscht werden.

- Eine Verpolung der Stromversorgung kann Bauelemente zerstören.

- Zumindest funktioniert die Schaltung nicht.

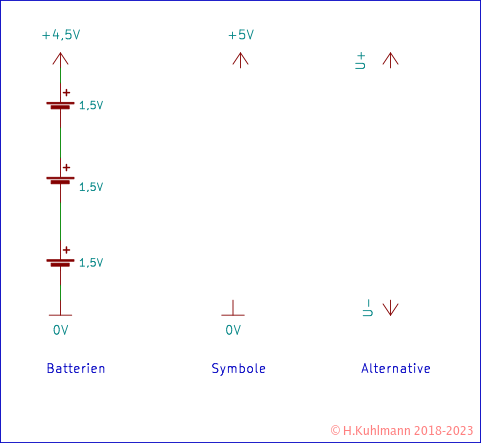

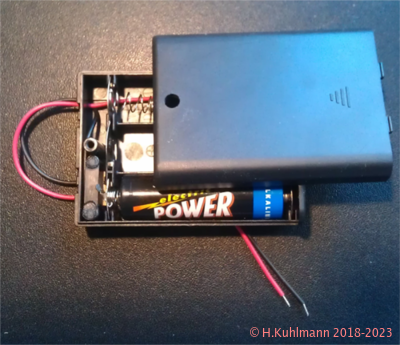

Konkret ist die Stromversorgung z. B. eine Batterie.

- Wir nehmen eine 4,5 V-Batterie.

- Eine 9 V-Batterie sollte nicht verwendet werden, weil die Spannung von 9 V einige unserer Bauelemente zerstören könnte.

- In Bild 6 links ist eine Spannungsquelle aus drei 1,5 V-Batterien dargestellt. Sie liefert 4,5 V.

- Die Symbole in der Mitte stellen die Spannungsquelle etwas allgemeiner dar. Sie soll 5 V liefern.

- Diese Darstellung werden wir meist verwenden.

- In unseren Praktika können wir die 5 V durch eine 4,5 V-Batterie ersetzen.

- Rechts ist eine Alternative ohne konkrete Spannung.

rot Pluspol

schwarz Minuspol

Unsere Schaltungen sollten mit 5 V (4,5 V) betrieben werden.

- Eine Spannung über 5 V kann eine LED zerstören, wenn sie falsch gepolt ist, d. h. wenn die Kathode an den Pluspol angeschlossen ist.

- Unter 3 V leuchtet die LED möglicherweise nicht.

- Wir sollten in unseren Praktika keine 9 V-Batterien verwenden, da viele elektronische Bauelemente nur mit maximal 5,5 V betrieben werden können.

Stromversorgung

Eine Stromversorgung oder Spannungsquelle hat die Anschlüsse:

- Plus

- Minus

- Die Anschlüsse dürfen nicht vertauscht werden.

- Bauelemente können zerstört werden.

Eine Stromversorgung oder Spannungsquelle hat eine Spannung

- Diese wird in V Volt angegeben.

- In der Regel darf die Spannung einer Spannungsquelle um ±5 % abweichen.

- Statt 5 V sind 4,5 V bis 5,5 V zulässig.

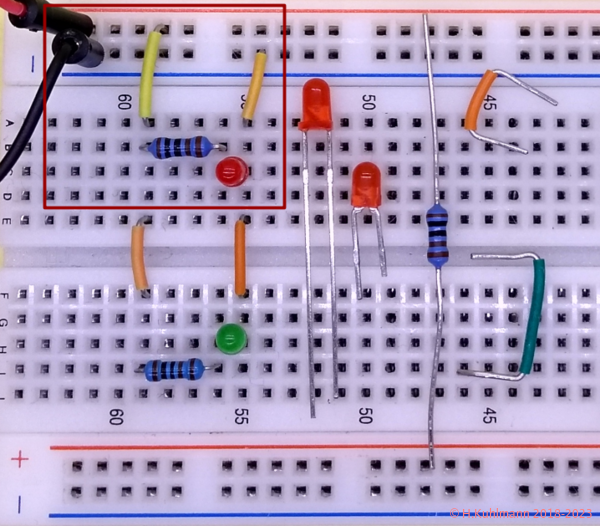

Aufbau der Schaltung

Kein Chaos

- Wir bauen unsere Schaltungen sauber strukturiert auf dem Steckboard auf.

- Dabei lernen wir, wie Schaltungen später auf Platinen aufgebaut werden.

- sozusagen nebenbei lernen wir das Erstellen von Layouts von Platinen.

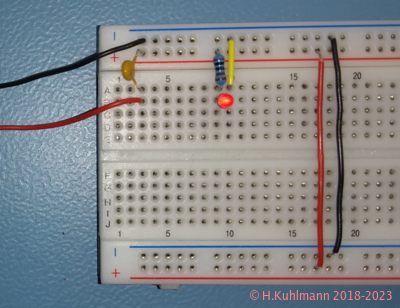

Aufbau auf dem Steckboard

Die meisten Schaltungen in unseren Praktika werden auf einem Steckboard aufgebaut.

Das Steckboard besteht aus mehreren Gruppen von jeweils fünf Kontakten, die miteinander verbunden sind.

Die vertikalen Gruppen haben untereinander keinen Kontakt.

Die Gruppen in einer waagerechten Reihe sind alle miteinander verbunden. Sie werden meist für die Stromversorgung Plus + und Minus - verwendet.

Die Bauelemente werden so in die Kontakte gesteckt, dass jeder Anschluss mit einer anderen Kontaktgruppe verbunden ist.

- Siehe Aufbau auf Steckboards

Die Anschlüsse in derselben Kontaktgruppe sind miteinander verbunden. Weitere Verbindungen werden durch Drahtbrücken hergestellt.

In Bild A sind rechts einige Bauelemente zusehen:

- Eine LED mit ungekürzten Anschlüssen; der lange Draht ist die Anode.

- Eine LED mit gekürzten Anschlüssen:

- Die Drähte sind auf etwa 8 mm gekürzt; der Draht für die Anode ist etwas länger.

-

Ein Widerstand mit ungekürzten Anschlüssen;

1 kΩ mit den Farben braun - schwarz - schwarz - braun - braun

- Die Drähte des Widerstands werden um 90 ° gebogen und auf etwa 8 mm gekürzt.

- Zwei Drahtbrücken.

Oben links ist die Schaltung aus Bild 1 aufgebaut, unten links die Schaltung aus Bild 8.

Die LED leuchtet nicht

Wenn die LED nicht leuchtet, kann das verschiedene Ursachen haben:

- Die LED ist falsch herum eingebaut.

- LED einfach umdrehen.

- Der Anschluss, der mit dem Widerstand verbunden ist, ist die Anode. Dieser Draht sollte länger sein als der andere.

- Die Bauelemente sind falsch herum in das Steckboard eingesteckt.

- Verbundene Bauelemente oder Drahtbrücken müssen immer in die gleiche Kontaktgruppe gesteckt werden.

- Die Batterie ist verpolt: Plus und Minus sind vertauscht.

- Der Schalter am Batteriehalter ist nicht eingeschaltet.

- Gegebenenfalls muss die gesamte Schaltung neu aufgebaut werden.

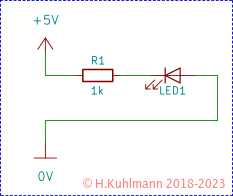

Alternative Schaltungen

In dieser Schaltung sind die LED und der Widerstand vertauscht. Was passiert? Nichts Besonderes! Die LED in Bild 8 leuchtet ebenso wie in Bild 1. Die beiden Bauelemente sind in Reihe geschaltet. In Reihe geschaltete Bauelemente können vertauscht werden.

In Bild 9 sind die Anschlüsse der LED gegenüber Bild 1 vertauscht.

- Die Anode der LED ist mit Minus verbunden. Die LED leuchtet nicht.

Das kann man sich leicht merken: Die LED leuchtet, wenn der Pfeil von Plus auf Minus zeigt.

LED-Tester

Wir können unsere obigen Erfahrungen sofort anwenden. Wir können herausfinden, welcher Anschluss einer LED die Anode ist. Das ist sehr nützlich, wenn wir eine LED haben, deren Anschlüsse gekürzt wurden und gleich lang sind.

Anode und Kathode

-

Am einfachsten geht das mit dem

Multifunktionstester.

- Oder mit einer Batterie von 3 V bis 5 V und einem 200 Ω-Widerstand.

Die LED zwischen Widerstand und Minus U- anschließen.

- Wenn die LED nicht leuchtet, sie andersherum anschließen.

- Leuchtet die LED, sind Anode und Kathode bestimmt.

- Der Anschluss der Kathode wird sofort gekürzt.

- Leuchtet die LED in keiner der beiden Richtungen, ist sie defekt.

Regeln statt Formeln

Wir können auch ohne Formeln auskommen.

Dafür müssen wir ein paar Regeln beachten:

Wir können diese Regeln brechen, aber nur dann, wenn wir uns über die Folgen im Klaren sind.

- Ein Schaltbild ist die schematische Darstellung einer Schaltung.

- Wir bauen Schaltungen oft auf Steckboards auf.

- Widerstände haben Werte, die durch Farbringe angegeben werden.

- Wir schließen LEDs nie direkt an die 230 V Netzspannung an.

- Wir verwenden, wenn möglich, eine 4,5 V-Batterie oder

- ein Labornetzgerät mit 5 V.

- Eine Spannungsquelle hat einen Pluspol und einen Minuspol.

- LEDs haben eine Anode und eine Kathode.

- Die Anode einer LED muss immer mit Plus verbunden werden.

- LEDs werden immer mit einem Vorwiderstand betrieben.

- Der Vorwiderstand kann sich vor der Anode oder hinter der Kathode einer LED befinden.

- Das Tool LED berechnet Vorwiderstände für LEDs.

Wir machen Fehler

Natürlich machen Elektroniker Fehler:

- Erfahrene genauso wie Einsteiger.

Wir sollten Vorkehrungen treffen, damit Fehler

- keine fatalen Folgen haben und

- Bauelemente nicht beschädigt werden.

- Sicherungen helfen dabei.

Sicherungen

Eine Sicherung ist eine sinnvolle und notwendige Ergänzung zu einer Batterieversorgung. Auch andere einfache Stromversorgungen, wie z. B. eine USB-Powerbank mit dem USB-Adapter, sollten damit ergänzt werden.

PTC-Sicherung

Eine PTC-Sicherung ist sehr einfach und effektiv.

- Es handelt sich um ein einfaches Bauelement mit zwei Anschlüssen, die beliebig herum angeschlossen werden können.

- Sie schützt unsere ersten Schaltungen ausreichend.

- Nach Beseitigung des Fehlers ist sie sofort wieder einsatzbereit.

- Für empfindliche elektronische Bauelemente ist sie leider viel zu langsam.

- Wir verwenden die:

- RXEF005: „LITT RXEF005“ bei Reichelt für etwa 0,31 €.

Die Sicherung wird einfach in die + (Plus)-Leitung geschaltet.

Die PTC-Sicherung wird am besten auf ein Steckboard eingebaut.

- Die beiden Leitungen links kommen von der Stromversorgung, einer Batterie oder einer USB-Powerbank.

- Die rote Leitung ist die + (Plus)-Leitung.

- Die schwarze Leitung ist die - (Minus)-Leitung.

- Die PTC-Sicherung ist das gelbe Bauelement oben links.

- Sie verbindet die ankommende + (Plus)-Leitung mit dem + (Plus) des Steckboards.

- Die PTC-Sicherung darf keine anderen Bauelemente berühren.

- Die schwarze - (Minus)-Leitung wird direkt mit der des Steckboards verbunden.

- Ganz rechts befinden sich zwei Drahtbrücken, die die oberen Versorgungsleitungen des Steckboards mit den unteren verbinden.

- In der Mitte befindet sich eine LED mit einem Vorwiderstand.

- Die LED zeigt an, dass die Versorgungsspannung anliegt.

- Diese Anordnung mit PTC-Sicherung und LED mit Vorwiderstand sollten wir immer verwenden, wenn wir Versuche durchführen.

Elektronische Sicherung

Eine elektronische Sicherung ist besser und zuverlässiger als eine PTC-Sicherung und sollte so früh wie möglich eingebaut werden.

Labornetzgeräte können auch auf kleine Ströme eingestellt werden. Sie reagieren oft zu langsam, um bei kleinen Strömen einen guten Schutz zu bieten. Auch hier ist der Einsatz einer elektronischen Sicherung sinnvoll.

In Bau einer elektronischen Sicherung bauen wir eine einfache elektronische Sicherung.

Im Praktikum Einfache elektronische Sicherung lernen wir, wie eine elektronische Sicherung funktioniert.