Arbeiten mit Kennlinien

Wir betrachten das Verhalten einer einfachen Schaltung mit einer Spannungsquelle, einem Widerstand und einem weiteren Bauelement.

Ein gutes Beispiel ist eine LED mit einem Vorwiderstand.

Zuerst betrachten wir das Verhalten von Spannungsquellen, z. B. Batterien.

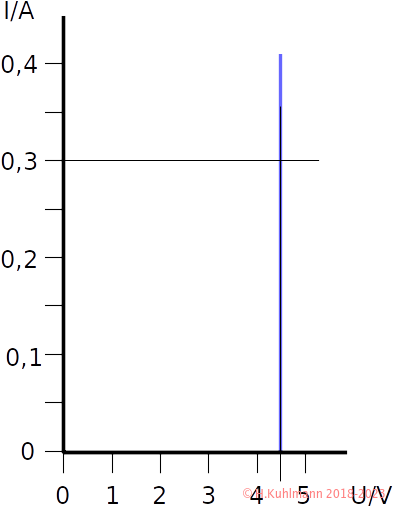

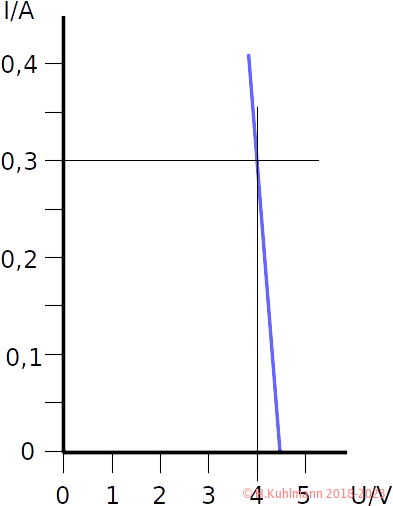

Kennlinie einer Spannungsquelle

Im Prinzip ist es ganz einfach:

Egal, wie viel Strom wir aus einer Spannungsquelle, z. B. einer Batterie, entnehmen, die Spannung bleibt immer gleich.

Die Kennlinie ist einfach eine Linie, die bei 4,5 V liegt, unabhängig davon, wie viel Strom entnommen wird.

In der Realität ist das natürlich nicht so: Eine Sicherung schaltet z. B. bei einem bestimmten Strom ab.

Meist nimmt die Spannung einer Spannungsquelle mit steigendem Strom ab.

Bei einer idealen Batterie hätten wir nach Bild 1 bei einem Strom von 0,3 A eine Spannung von 4,5 V. In Wirklichkeit haben wir nach Bild 2 bei 0,3 A nur 4,0 V.

Anmerkung: Natürlich hängt die Kennlinie einer Batterie von ihrer Bauform usw. ab.

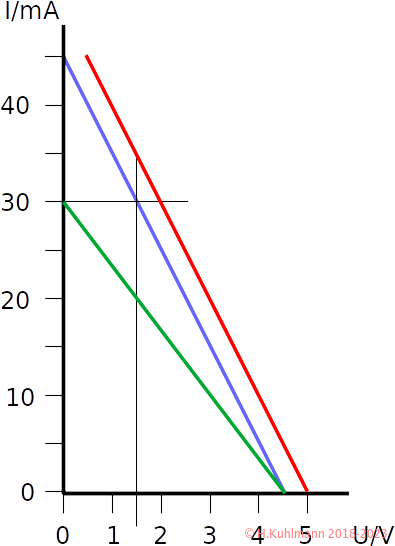

Kennlinien einer Schaltung

Betrachten wir die Kennlinie einer einfachen Schaltung: ein Widerstand an einer Batterie.

Die Kennlinien sehen aus wie umgedrehte Widerstandskennlinien.

Die blaue Kennlinie gilt für eine Spannungsquelle bei 4,5 V und 100 Ω. Bei 4,5 V fließt kein Strom und bei 0 V 45 mA.

Die 45 mA sind einfach 4,5 V / 100 Ω.

Die rote Kennlinie gilt für 100 Ω bei 5 V. Die Kennlinie ist genauso steil wie die für 4,5 V. Sie ist nur verschoben.

Die grüne Kennlinie gilt für 150 Ω bei 4,5 V. Sie verläuft flacher als die für 100 Ω.

- Kennlinien großer Widerstände an einer Spannungsquelle verlaufen flach und

- Kennlinien kleiner Widerstände steil.

- Kennlinien von Spannungsquellen ohne Widerstand (0 Ω) verlaufen vertikal.

- Kennlinien kleiner Spannungsquellen liegen links und

- Kennlinien großer Spannungsquellen rechts.

Kennlinie zeichnen

Die Widerstandskennlinie für den Widerstand Rv ist eine Gerade. Wir zeichnen sie mit einem Lineal. Der eine Punkt liegt beim Strom 0 (unten) und bei der Spannung Uv der Stromversorgung. In Bild 3 z. B. bei 4,5 V und 0 A. Der andere Punkt liegt bei 0 V und dem Strom Uv / Rv. In Bild 3 bei 0 V und 4,5 V / 150 Ω = 30 mA.

Kennlinien verwenden

- Wir schließen an eine Batterie mit Widerstand ein weiteres Bauelement an.

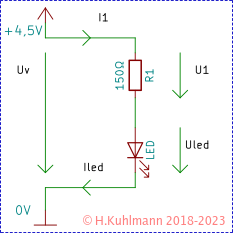

Wir untersuchen nun, welche Spannung sich an einer LED einstellt, die über einen Widerstand an eine Spannungsquelle angeschlossen ist. Und wie groß ist der Strom, der durch die LED fließt?

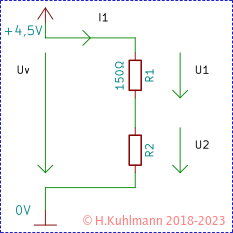

Die Schaltung in Bild 5 ist uns bekannt: So wird eine LED betrieben.

- Die Spannung und den Strom, die sich an der LED einstellen, nennen wir den Arbeitspunkt.

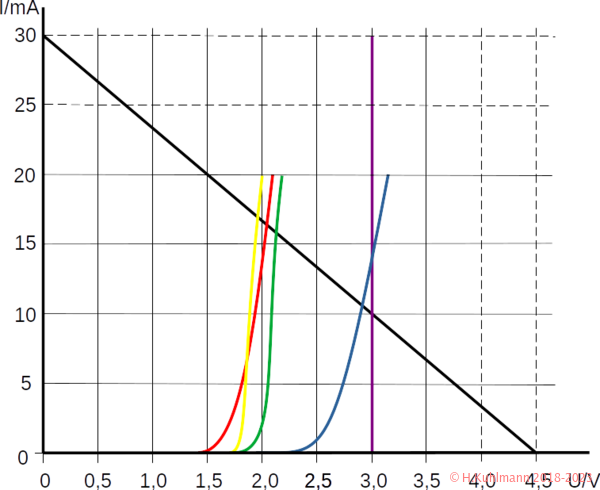

In Bild 6 wird eine LED über einen Widerstand von 150 Ω bei 4,5 V betrieben.

Die schwarze Kennlinie des Widerstands bei 4,5 V schneidet die Kennlinie der blauen LED bei 2,8 V und 11 mA.

- Durch eine blaue LED fließt bei einem Vorwiderstand von Rv = 150 Ω bei Uv =4,5 V ein Strom von Iled = 11 mA und die Spannung an der LED beträgt Uled = 2,8 V.

- Der Arbeitspunkt der blauen LED ist (2,8 V; 11 mA).

- Die Arbeitspunkte roter, gelber, grüner LEDs sind bei 150 Ω und 4,5 V fast gleich. Sie liegen bei (2,1 V; 17 mA).

- Die Arbeitspunkte der roten, gelben und grünen LEDs sind in der Grafik unterschiedlich. Wir können den Arbeitspunkt von (2,1 V; 17 mA) dennoch annehmen, da die Kennlinien verschiedener roter LEDs weiter voneinander abweichen können als die Farben in unserer Grafik.

Die violette Kennlinie ist die einer Spannungsquelle mit 3 V ohne Widerstand (0 Ω).

- Sie schneidet die Kennlinie der blauen LED bei (3 V; 13 mA).

Nicht weitersagen

- Wir können eine blaue oder weiße LED an einer 3 V-Batterie ohne Vorwiderstand betreiben.

- Nur an 3 V und nicht an 3,6 V oder ähnlich!

- Aber keine roten, grünen oder gelben.

Kennlinien von Bauelementen verwenden

Es ist schwierig, die Kennlinie eines Bauelements in unser Diagramm zu übertragen. Wenn wir jedoch eine Kopie der Kennlinie eines Bauelements verwenden, können wir sie einfach auf die Spannung der Stromversorgung und den Strom bei 0 V erweitern. Manchmal müssen auch die Bereiche für 0 V und 0 A erweitert werden. Der Rest ist einfach.

- In Bild 6 sind die erweiterten Bereiche durch gestrichelte Linien dargestellt.

- Leider sind einige Kennlinien nicht linear, sondern logarithmisch dargestellt. Dann bleibt uns nichts anderes übrig, als die Werte der logarithmischen Kennlinie in unser Diagramm zu übertragen, natürlich nur den Bereich, der uns interessiert.

Zwei Widerstände

Betrachten wir eine einfache Schaltung mit zwei Widerständen an einer Spannungsquelle.

Wir wollen bestimmen, welche Spannung U2 sich am Widerstand R2 einstellt.

Im Prinzip gehen wir genauso vor wie bei der LED mit Vorwiderstand.

Allerdings benötigen wir die Kennlinie des Widerstands R2. Diese können wir selbst zeichnen ![]()

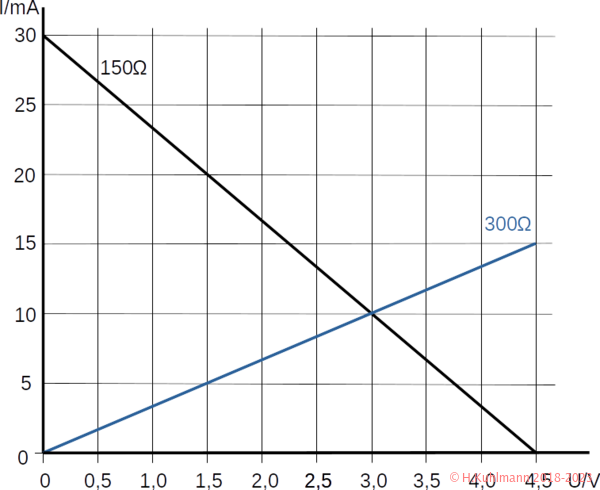

Wir nehmen z. B. für R2 = 300 Ω an. Die Kennlinie geht bei 4,5 V durch I2 = 4,5 V / 300 Ω = 15 mA.

Diese Widerstandskennlinie ist in Bild 8 eingetragen.

Der Arbeitspunkt dieser Schaltung liegt bei (3 V; 10 mA). Im Widerstand R2 fließen also 10 mA bei einer Spannung von 3 V. Diesen Wert können wir leicht nachmessen.

- Welcher Arbeitspunkt stellt sich bei R2 = 150 Ω ein?

- Welcher Arbeitspunkt stellt sich bei R1 = R2 = 150 Ω und Uv = 5 V ein?

Berechnen

Wir können auch die Spannung an R2 berechnen. Im Praktikum Spannungen einstellen hatten wir die Formel

U2 = R2 * Uv / ( R1 + R2 )

Damit ergibt sich in unserem Fall:

U2 = R2 * Uv / ( R1 + R2 ) U2 = 300Ω * 4,5V / ( 150Ω + 300Ω ) U2 = 300Ω * 4,5V / 450Ω U2 = 3V

I2 = U2 / R2 I2 = 3V / 300Ω I2 = 10mA

- Viele Wege führen nach Rom.

Vorwiderstand von LEDs bestimmen

Im Praktikum Komplexe Schaltungen mit LEDs haben wir einfache Regeln für den Vorwiderstand von LEDs gelernt.

In Spannung, Strom, Polarität haben wir gelernt, wie der Vorwiderstand berechnet werden kann.

- Mit dem Tool LED kann der Vorwiderstand einfach berechnet werden.

Oben haben wir gesehen, dass mit Kennlinien der Strom in der LED bestimmt werden kann, ohne viel zu rechnen.

Hier untersuchen wir, ob wir mithilfe von Kennlinien den Vorwiderstand für eine LED bestimmen können. Dazu benötigen wir die Versorgungsspannung und den gewünschten Strom durch die LED und natürlich ihre Kennlinie (Farbe).

-

Als Beispiel nehmen wir

Uv = 4,5 V und Iled = 5 mA für eine blaue LED.

Wir gehen von der in Bild 6 dargestellten Methode aus.

In Bild 6 haben wir den Arbeitspunkt einer LED für einen bestimmten Vorwiderstand bestimmt. Jetzt gehen wir von einem bestimmten Arbeitspunkt, d. h. dem Strom durch die LED, aus.

Der Arbeitspunkt der blauen LED bei 5 mA ist (2,7 V; 5 mA).

Wenn wir die Gerade für den Widerstand variieren, d. h. sie um den Punkt (4,5 V; 0 A) drehen, können wir eine Gerade finden, die durch den gewünschten Arbeitspunkt geht.

Bild 9 zeigt dieses Verfahren. Die violette Widerstandsgerade geht durch den Arbeitspunkt. Wir brauchen nur den Strom I0 bei 0 V für diesen Widerstand abzulesen und R1 = Uv / I0 zu berechnen. In unserem Beispiel ist I0 = 12,5 mA und Uv = 4,5 V, also R1 = 4,5 V / 12,5 mA = 360 Ω.

Regeln

Die Kennlinie einer Stromversorgung mit Widerstand kann verwendet werden,

- um den Arbeitspunkt eines Bauelements an einer Stromversorgung mit Widerstand zu bestimmen.

- Bild 6 und Bild 8

- Der Arbeitspunkt liegt im Schnittpunkt der Kennlinie der Stromversorgung mit Widerstand und der Kennlinie des Bauelements. Er wird durch die Spannung und den Strom in diesem Schnittpunkt beschrieben.

- Für einen gegebenen Arbeitspunkt kann der erforderliche Widerstand bestimmt werden.

- Bild 9