Selbstrückstellende Sicherungen

PTC-Sicherungen

sind nicht zum Schutz empfindlicher elektronischer Bauelemente in Versuchsschaltungen geeignet.

Siehe PTC-Sicherungen

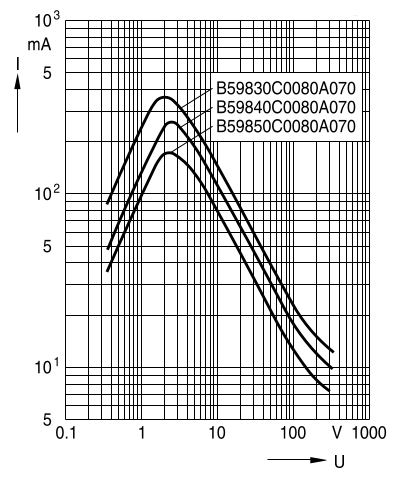

Die Strom-Spannungs-Kennlinie von PTC-Widerständen ist in PTC-Widerstand beschrieben.

Betrachten wir die Strom-Spannungs-Kennlinie, so gibt es zwei Bereiche:

- Bis zu Spannungen von etwa 2 V steigt der Strom mit der Spannung an.

- Der PTC verhält sich wie ein gewöhnlicher Widerstand.

- Oberhalb von 3 V nimmt der Strom durch den PTC mit steigender Spannung ab.

- Das ist natürlich nicht das Verhalten eines normalen Widerstands.

- Die B598 begrenzen den Strom sogar:

- B59830 auf 350 mA,

- B59840 auf 250 mA,

- B59850 auf 150 mA.

Diese PTC-Widerstände verhalten sich fast so wie eine Sicherung:

- Wenn der Strom zu groß wird, wird er begrenzt.

- Auf jeden Fall können wir damit eine Schaltung schützen.

Sicherung mit PTC-Widerstand

Tatsächlich gibt es spezielle PTC-Widerstände, die als selbstrückstellende Sicherungen verwendet werden.

Diese Sicherungen verhalten sich nicht wie normale Sicherungen, die bei Überschreiten des Auslösestroms den Stromkreis vollständig unterbrechen und dann ausgetauscht werden müssen.

Bei einer PTC-Sicherung wird ebenfalls sichergestellt, dass kein Strom größer als der Auslösestrom fließt. Allerdings wird der Stromkreis nicht vollständig unterbrochen, sondern der Strom auf einen Wert unterhalb des Auslösestroms begrenzt. Dadurch wird die Last vor Überlastung geschützt.

Wird nach dem Auslösen der PTC-Sicherung die Stromversorgung kurzzeitig abgeschaltet, ist die Sicherung wieder eingeschaltet und bereit, auf den nächsten Fehler zu reagieren.

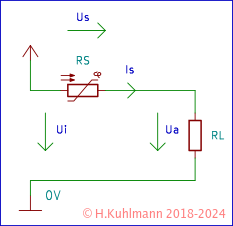

Die Analyse der Schaltung ist nicht ganz einfach.

- Die U-I-Kennlinie eines PTC ist gekrümmt.

- Bei höheren Spannungen fällt sie sogar ab.

Wir wenden das Verfahren an, das in So funktioniert's: Schaltungen berechnen vorgestellt wurde.

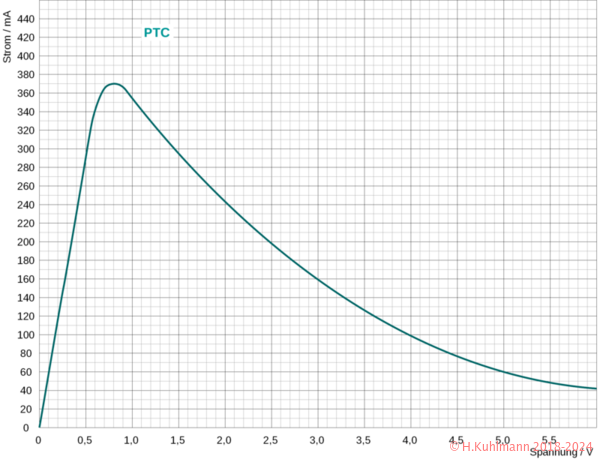

Die PTC-Widerstände vom Typ B598 sind für Sicherungen für kleine Spannungen nicht gut geeignet. Besser geeignet ist der PTC-Widerstand mit der folgenden Kennlinie.

Dieser PTC hat ein Maximum bei 370 mA und 0,8 V. Er eignet sich als Sicherung für 370 mA. Die niedrige Spannung von 0,8 V ist auch günstig.

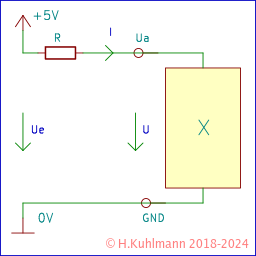

Um die Wirkung der Sicherung zu verstehen, verwenden wir die bekannte Schaltung.

Das Bauelement X ist unser PTC-Widerstand. Diese Schaltung stimmt mit der in Bild 2 überein. Nur die beiden Widerstände sind vertauscht. R in Bild 4 ist die Last hinter der Sicherung.

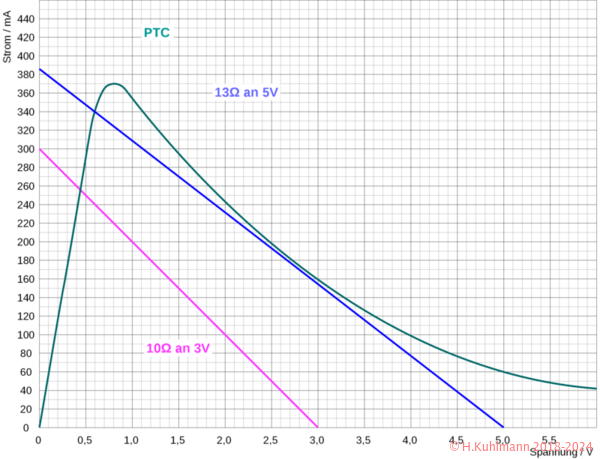

Die Situation in Bild 5 ist eindeutig:

- Bei 13 Ω an 5 V (blau) hat die Sicherung nicht ausgelöst:

- Am PTC fallen 0,6 V bei 340 mA ab.

- Bei 10 Ω an 3 V (pink) hat sie ebenfalls nicht ausgelöst:

- Am PTC fallen 0,43 V bei 255 mA ab.

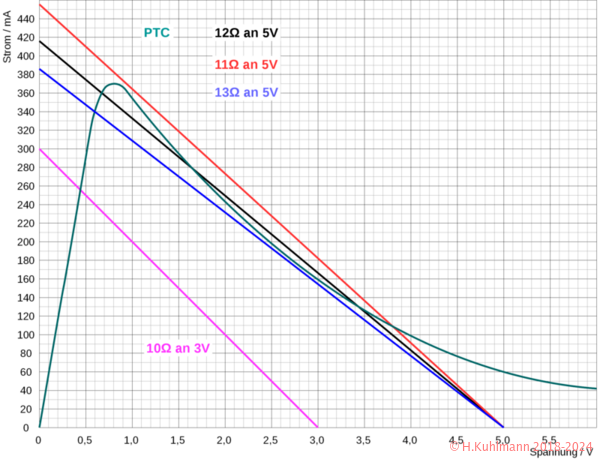

In Bild 6 sind weitere Lasten eingetragen.

- Die Last von 11 Ω an 5 V (rot) löst die PTC-Sicherung aus:

- Am PTC fallen 3,6 V bei 110 mA ab.

- Die Last von 12 Ω an 5 V (schwarz) führt zu einer mehrdeutigen Situation:

- Die Kennlinie des PTC wird an drei Stellen gekreuzt:

- Bei 0,7 V und 360 mA hat die Sicherung nicht ausgelöst.

- Bei 1,6 V und 280 mA hat sie ausgelöst, ebenso wie

- bei 3,4 V und 130 mA.

- 0,7 V und 360 mA stellen sich ein,

- wenn noch keine Überlastung aufgetreten ist.

- 3,4 V und 130 mA stellen sich ein,

- wenn es vorher eine kurzzeitige Überlastung mit z. B. 11 Ω stattgefunden hat und die Spannung bei 3,6 V lag. Nur dann kann der Bereich zwischen 1,6 V und 3,4 V erreicht werden.

Kurzzeitige Überlastung

Die Sicherung ist bei 12 Ω eingeschaltet (0,6 V und 340 mA).

Kurzzeitig steigt die Last auf 11 Ω an. Dann löst die Sicherung aus: (3,6 V und 110 mA).

Verringert sich die Last jetzt wieder auf 12 Ω, stellt sie sich auf 3,4 V und 130 mA ein und bleibt ausgelöst.

Erst wenn die Last auf 13 Ω verringert wird, schaltet sich die Sicherung bei 0,6 V bei 340 mA wieder ein.

Danach kann sie wieder mit 12 Ω belastet werden (0,6 V und 340 mA).

Genauere Betrachtung

Eine herkömmliche Schmelzsicherung schaltet nicht sofort ab. Wenn der Auslösestrom überschritten wird, lässt sie kurzzeitig einen viel höheren Strom fließen. Dieser bringt den Sicherungsdraht zum Schmelzen.

Bei der PTC-Sicherung verhält es sich ähnlich. Ihre Sicherungswirkung entsteht durch die Erwärmung des PTC. Dies dauert je nach Stromstärke eine gewisse Zeit. Eine PTC-Sicherung kann also kurzzeitig überlastet werden.

Wenn sich der PTC erwärmt, steigt sein Widerstand, wodurch der Strom begrenzt wird.

Das Gleiche gilt, wenn sich die PTC-Sicherung erneut einschaltet. Der PTC muss für eine gewisse Zeit niedriger belastet werden, damit er sich abkühlen kann. Diese Zeiten liegen bei typischen PTC-Sicherungen im Bereich von 1s bis 5s. Dies ist der Fall, wenn die Sicherungen mit dem Fünffachen des Auslösestroms belastet werden. Bei sehr hohen Belastungen, z. B. bei Kurzschlüssen, reagieren sie jedoch wesentlich schneller.

Fazit

- Spezielle PTCs können als selbstrückstellende Sicherungen verwendet werden.

- PTC-Sicherungen reagieren nicht sehr schnell.

- Kurzzeitig können Ströme auftreten, die weit über dem Auslösestrom liegen.

- Bis die Sicherung auslöst, können mehrere Sekunden vergehen.

- PTC-Sicherungen reagieren ähnlich (schnell/langsam) wie Schmelzsicherungen.

- PTC-Sicherungen sind daher nicht zum Schutz sehr empfindlicher Schaltungen geeignet.

- Hierfür sind Spannungsregler mit Strombegrenzung oder

- elektronische Sicherungen besser geeignet.

- PTC-Sicherungen eignen sich hervorragend zum Schutz gegen Überlastung einer Stromversorgung,

- wie z. B. in der 5 V-Versorgung des Raspberry Pi.