Messungen an der elektronischen Sicherung für 3 V bis 18 V

Unsere Sicherung können wir genauer mit dem Volt- und Amperemeter vermessen.

- Wir messen die Ausgangsspannung und den Ausgangsstrom unter verschiedenen Testbedingungen.

- Interessant ist der Spannungsabfall Uin-Uout an der Sicherung.

Die folgenden Daten wurden am Prototyp gemessen.

| Stromwähler | Rx | LED3 | Uout | Uin-Uout | bei Iout |

| 25 mA | 225 Ω | aus | 5 V | 36 mV | 22 mA |

| 25 mA | 125 Ω | an | 2,6 V | 21 mA | |

| 25 mA | Kurzschluss | an | 17 mA | ||

| 50 mA | 125 Ω | aus | 5 V | 32 mV | 40 mA |

| 50 mA | 50 Ω | an | 1,9 V | 38 mA | |

| 50 mA | Kurzschluss | an | 32 mA | ||

| 100 mA | 55 Ω | aus | 5 V | 89 mV | 90 mA |

| 100 mA | 33 Ω | an | 2,6 V | 61 mA | |

| 100 mA | Kurzschluss | an | 56 mA | ||

| 200 mA | 21 Ω | aus | 5 V | 90 mV | 177 mA |

| 200 mA | 20 Ω | an | 3,6 V | 177 mA | |

| 200 mA | Kurzschluss | an | 130 mA | ||

| 500 mA | 12,5 Ω | aus | 4,89 V | 110 mV | 390 mA |

| 500 mA | 8,3 Ω | an | 3,3 V | 400 mA | |

| 500 mA | Kurzschluss | an | 349 mA |

Tabelle 2: Zusammenfassung der Messungen bei 5 V

| Wert | Schaltung |

| 225 Ω | 100 Ω + 100 Ω + 4 * 100 Ω parallel |

| 125 Ω | 100 Ω + 4 * 100 Ω parallel |

| 50 Ω | 2 * 100 Ω parallel |

| 55 Ω | 100 Ω parallel 125 Ω |

| 33 Ω | 3 * 100 Ω parallel |

| 21 Ω | 4 * 100 Ω parallel dazu 125 Ω parallel |

| 20 Ω | 5 * 100 Ω parallel |

| 12,5 Ω | 8 * 100 Ω parallel |

| 8,3 Ω | 12 * 100 Ω parallel |

Die Widerstandswerte in der obigen Tabelle werden durch mehrere 100 Ω-Widerstände erreicht ( + heißt in Reihe geschaltet).

- Die Messungen zeigen, dass der Prototyp der Sicherung nicht bei 500 mA, sondern bei etwa 400 mA auslöst.

Höhere Versorgungsspannungen

Wir schließen die Stromversorgung von 12 V bzw. 18 V und eine selbstrückstellende Sicherung von 0,25 A/0,5 A an J5 an. Alternativ kann ein elektronisches Netzgerät mit 12 V bzw. 18 V und 250 mA verwendet werden.

Nur für den 500 mA-Bereich wird die selbstrückstellende Sicherung von 0,5 A/1 A verwendet und das Netzgerät auf 550 mA gestellt.

Wir verwenden wieder 100 Ω-Widerstände.

Wir testen bei 12 V.

Wenn der Ausgang offen ist, sollte bei allen Einstellungen des Stromwählers die blaue LED leuchten und die rote LED3 nicht. Die Ausgangsspannung soll dann 12 V sein.

Der Stromwähler wird auf die möglichen Stromstärken eingestellt und die Widerstände Rx am Ausgang angeschlossen.

- Bei 12 V können 100 Ω-Widerstände mit etwa 1,5 W belastet werden. Wir nehmen deshalb 5 W-Widerstände.

- In der folgenden Tabelle sollten für die grau hinterlegten Fälle Leistungswiderstände (100 Ω, 5 W) verwendet werden.

Wir messen die Spannung am Ausgang. Die angegebenen Spannungen unter 12 V sind nur Richtwerte und können stark abweichen.

| Stromwähler | Rx | LED3 | Uout | Uin-Uout | bei Iout |

| 25 mA | 500 Ω | aus | 12 V | 40 mV | 24 mA |

| 25 mA | 400 Ω | an | 8,0 V | 20 mA | |

| 25 mA | Kurzschluss | an | 10 mA | ||

| 50 mA | 250 Ω | aus | 12 V | 60 mV | 48 mA |

| 50 mA | 200 Ω | an | 7 V | 35 mA | |

| 50 mA | Kurzschluss | an | 16 mA | ||

| 100 mA | 125 Ω | aus | 12 V | 115 mV | 96 mA |

| 100 mA | 100 Ω | an | 6 V | 60 mA | |

| 100 mA | Kurzschluss | an | 29 mA | ||

| 200 mA | 66 Ω | aus | 12 V | 69 mV | 180 mA |

| 200 mA | 50 Ω | an | 6,6 V | 132 mA | |

| 200 mA | Kurzschluss | an | 53 mA | ||

| 500 mA | 33 Ω | aus | 12 V | 88 mV | 370 mA |

| 500 mA | 20 Ω | an | 5,1 V | 260 mA | |

| 500 mA | Kurzschluss | an | 120 mA |

Die Widerstandswerte der obigen Tabelle werden durch mehrere 100 Ω-Widerstände erreicht ( + heißt in Reihe geschaltet).

| Wert | Schaltung |

| 500 Ω | 5 * 100 Ω in Reihe |

| 400 Ω | 4 * 100 Ω in Reihe |

| 250 Ω | 100 Ω + 2 * 100 Ω parallel |

| 200 Ω | 2 * 100 Ω in Reihe |

| 125 Ω | 100 Ω + 4 * 100 Ω parallel |

| 66 Ω | 100 Ω parallel zu 100 Ω und 200 Ω |

| 50 Ω | 2 * 100 Ω parallel |

| 20 Ω | 5 * 100 Ω parallel |

- Die vier parallelen 100 Ω-Widerstände für die 125 Ω werden nur mit etwa 0,25 W belastet. Das vertragen unsere normalen Widerstände mit 0,6 W.

Wir testen bei 18 V.

Wenn der Ausgang offen ist, sollte bei allen Einstellungen des Stromwählers die blaue LED leuchten und die rote LED3 nicht. Die Ausgangsspannung soll dann 18 V sein.

Der Stromwähler wird auf die möglichen Stromstärken eingestellt und die Widerstände Rx am Ausgang angeschlossen.

- Bei 18 V können 100 Ω-Widerstände mit mehr als 3 W belastet werden. Wir nehmen 5 W-Widerstände.

- In der folgenden Tabelle sollten für die grau hinterlegten Fälle Leistungswiderstände (100 Ω, 5 W) verwendet werden.

Wir messen die Spannung am Ausgang. Die angegebenen Spannungen unter 18 V sind nur Richtwerte und können stark abweichen.

| Stromwähler | Rx | LED3 | Uout | Uin-Uout | bei Iout |

| 25 mA | 700 Ω | aus | 18 V | 47 mV | 26 mA |

| 25 mA | 600 Ω | an | 7,2 V | 12 mA | |

| 25 mA | Kurzschluss | an | 18 mA | ||

| 50 mA | 400 Ω | aus | 18 V | 37 mV | 45 mA |

| 50 mA | 300 Ω | an | 5,8 V | 19 mA | |

| 50 mA | Kurzschluss | an | 25 mA | ||

| 100 mA | 200 Ω | aus | 18 V | 51 mV | 90 mA |

| 100 mA | 150 Ω | an | 5,1 V | 34 mA | |

| 100 mA | Kurzschluss | an | 38 mA | ||

| 200 mA | 100 Ω | aus | 18 V | 59 mV | 176 mA |

| 200 mA | 66 Ω | an | 4,5 V | 68 mA | |

| 200 mA | Kurzschluss | an | 68 mA | ||

| 500 mA | 40 Ω | aus | 18 V | 120 mV | 460 mA |

| 500 mA | 33 Ω | an | 4,8 V | 145 mA | |

| 500 mA | Kurzschluss | an | 153 mA |

Die Widerstandswerte der obigen Tabelle werden durch mehrere 100 Ω-Widerstände erreicht ( + heißt in Reihe).

| Wert | Schaltung |

| 700 Ω | 7 * 100 Ω in Reihe |

| 600 Ω | 6 * 100 Ω in Reihe |

| 400 Ω | 4 * 100 Ω in Reihe |

| 300 Ω | 3 * 100 Ω in Reihe |

| 200 Ω | 2 * 100 Ω in Reihe |

| 150 Ω | 100 Ω + 2 * 100 Ω parallel |

| 66 Ω | 100 Ω parallel zu 200 Ω |

| 40 Ω | 100 Ω parallel zu 66 Ω |

| 33 Ω | 3 * 100 Ω parallel |

Erweiterte Messungen

Die folgenden Messungen sind für Einsteiger nur bedingt geeignet. Ein Oszilloskop und ein Funktionsgenerator sind erforderlich.

Abschaltverhalten

Das Abschaltverhalten, d. h., bei welchem Strom die Sicherung auslöst, wird bei ansteigendem Strom untersucht.

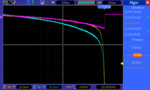

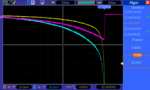

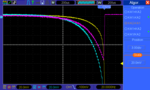

gelbe Kurven: Spannungsabfall Usi an der Sicherung

rote Kurven: Strom Isi durch die Sicherung

gelbes Dreieck rechts: 100 mV Spannungsabfall an der Sicherung

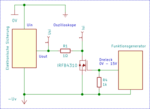

Bild 8 beschreibt die Schaltung zur Messung des Abschaltstroms der Sicherung. Die Versorgungsspannung Uv kann zwischen 3 V und 18 V eingestellt werden.

Ein Funktionsgenerator liefert eine Dreieckspannung zwischen 0 V und 15 V. Damit wird das Gate eines MOSFET angesteuert. Damit ergibt sich ein ansteigender und abfallender Drainstrom im MOSFET. Der Strom ist zwar nicht dreieckig, aber wir benötigen nur einen von 0 ansteigenden Strom. Mit diesem Strom wird die Sicherung belastet. Der Strom wird mit dem Messwiderstand R1 gemessen.

- Die Masse des Oszilloskops ist mit dem Pluspol der Stromversorgung verbunden.

- Der Funktionsgenerator darf nicht geerdet sein, weil sonst die Masse des Oszilloskops und des Funktionsgenerators einen Kurzschluss bilden.

Der eine Kanal des Oszilloskops misst den Spannungsabfall Uk1 = Usi an der Sicherung. Der andere Kanal misst den Spannungsabfall plus die Spannung am Messwiderstand R1: Uk2 = Usi + U1.

Die Spannung am Messwiderstand R1 wird im Oszilloskop durch die Subtraktion der beiden Kanäle gebildet: U1 = Uk2 - Uk1. Der Strom ist dann einfach Isi = U1 / R1, d. h., die Spannung an R1 in mV entspricht dem Strom Isi in mA.

Die gelben Kurven, Kanal 1, zeigen den Spannungsabfall Usi an der Sicherung.

Die grünen Kurven, Kanal 2, zeigen die Spannung Ug = Usi + Um.

- Die rote Kurve wird aus den gelben und grünen Kurven berechnet: Um = Ug - Usi.

- Sie zeigen den Strom durch die Sicherung, die Spannung U1 am 1 Ω-Widerstand R1.

- Der steile Anstieg der roten Kurve ergibt sich, weil dann Ug = Usi ist und Um ≃ 0 wird.

Das gelbe Dreieck am rechten Rand markiert einen Spannungsabfall von Usi = 100 mV an der Sicherung.

- Bild 9 zeigt das Verhalten bei 25 mA.

Die Sicherung schaltet bei 25 mA ab. Die gelbe Kurve läuft durch die 100 mV-Linie, und der Strom (rot) beträgt 25 mA.

- Das Verhalten bei 50 mA und 100 mA ist ähnlich.

- Bild 12 zeigt das Verhalten bei 200 mA.

Wenn die Spannung an der Sicherung (gelb) 100 mV (gelbes Dreieck rechts) ist, ist der Strom (rot) bei 180 mA.

- Bild 13 beschreibt das Verhalten bei 500 mA.

Die Sicherung schaltet bei 450 mA ab: Der tiefste Punkt des Stroms (rot) liegt bei 450 mV. Allerdings ist der Spannungsabfall (gelb) an der Sicherung dann 450 mV.

Wenn der Spannungsabfall (gelb) an der Sicherung 100 mV ist, ist der Strom (rot) 350 mA.

Die Sicherung ist im 500 mA-Bereich etwas ungenau, liegt aber im avisierten Bereich von 25 % ![]()

- Diese Kennlinien gelten für alle Spannungen im Bereich von 3 V bis 18 V.

Verhalten bei Kurzschluss

Das Verhalten der Sicherung bei Kurzschluss wird mit einem 0,1 Ω-Widerstand gemessen, der über einen Schalter an den Ausgang der Sicherung angeschlossen wird.

In den Bildern 14 und 15 wird der Kurzschlussstrom jeweils für 500 mA, 200 mA, 100 mA, 50 mA und 25 mA dargestellt. Die Spannung in V entspricht dem Strom in A.

Die maximal auftretenden Ströme hängen von der Versorgungsspannung ab. Bei 5 V liegen sie für die 25 mA-Sicherung etwas über 5 A und für die 500 mA-Sicherung bei 11 A. Bei 18 V treten für die 25 mA-Sicherung Ströme bis zu 20 A auf und für die 500 mA-Sicherung bis zu 40 A auf.

- Interessant ist die Reaktionszeit der Sicherung im Bereich von 0,4µs für die 25 mA-Sicherung und von 1µs für die 500 mA-Sicherung.

Vergleich mit Labornetzgeräten

Die folgenden Messungen zeigen die Ergebnisse an zwei Labornetzgeräten, die über 100 € kosten.

Interessant und wichtig sind folgende Daten:

| I^ | maximaler Strom bei Kurzschluss |

| ts | Zeit, bis die Sicherung reagiert |

| I1 ^ | Gerät 1: maximaler Strom bei Kurzschluss |

| t1 | Gerät 1: Zeit, bis die Sicherung reagiert |

| I2 ^ | Gerät 2: maximaler Strom bei Kurzschluss |

| t2 | Gerät 2: Zeit, bis die Sicherung reagiert |

- Unsere elektronische Sicherung reagiert über 100-mal schneller.

- Der maximale Strom ist wesentlich geringer.

| Uv | Is | Iss | U08 | Ik | I^ | ts | I1 ^ | t1 | I2 ^ | t2 |

| 3 V | 500 mA | 350 mA | 1110 mV | 370 mA | 8,5 A | 1µs | 10 A | 200µs | ||

| 5 V | 500 mA | 350 mA | 110 mV | 349 mA | 11 A | 1µs | 18 A | 200µs | 14 A | 4800µs |

| 12 V | 500 mA | 350 mA | 110 mV | 130 mA | 32 A | 1µs | 45 A | 200µs | ||

| 18 V | 500 mA | 350 mA | 110 mV | 128 mA | 35 A | 1µs | 75 A | 200µs | ||

| 3 V | 200 mA | 190 mA | 80 mV | 150 mA | 8 A | 1µs | 10 A | 200µs | ||

| 5 V | 200 mA | 190 mA | 80 mV | 130 mA | 11 A | 1µs | 18 A | 200µs | 14 A | 4800µs |

| 12 V | 200 mA | 190 mA | 80 mV | 56 mA | 28 A | 1µs | 45 A | 200µs | ||

| 18 V | 200 mA | 190 mA | 80 mV | 65 mA | 35 A | 1µs | 75 A | 200µs | ||

| 3 V | 100 mA | 110 mA | 30 mV | 71 mA | 6 A | 1µs | 10 A | 200µs | ||

| 5 V | 100 mA | 110 mA | 30 mV | 61 mA | 8 A | 1µs | 18 A | 200µs | 14 A | 4800µs |

| 12 V | 100 mA | 110 mA | 30 mV | 30 mA | 12 A | 1µs | 45 A | 200µs | ||

| 18 V | 100 mA | 110 mA | 30 mV | 35 mA | 35 A | 1µs | 75 A | 200µs | ||

| 3 V | 50 mA | 50 mA | 25 mV | 38 mA | 5 A | 1µs | 10 A | 200µs | ||

| 5 V | 50 mA | 50 mA | 25 mV | 32 mA | 7,5 A | 1µs | 18 A | 200µs | 14 A | 4800µs |

| 12 V | 50 mA | 50 mA | 25 mV | 17 mA | 10 A | 1µs | 45 A | 200µs | ||

| 18 V | 50 mA | 50 mA | 25 mV | 25 mA | 18 A | 1µs | 75 A | 200µs | ||

| 3 V | 25 mA | 23 mA | 10 mV | 20 mA | 4 A | 1µs | 10 A | 200µs | ||

| 5 V | 25 mA | 23 mA | 10 mV | 17 mA | 6 A | 1µs | 18 A | 200µs | 14 A | 2000µs |

| 12 V | 25 mA | 23 mA | 10 mV | 11 mA | 8 A | 1µs | 45 A | 200µs | ||

| 18 V | 25 mA | 23 mA | 10 mV | 18 mA | 11 A | 1µs | 75 A | 200µs |

| Wert | Bedeutung |

| Uv | Versorgungsspannung |

| Is | eingestellter Auslösestrom |

| Iss | Strom bei Auslösung |

| U08 | Spannungsabfall bei 0,8*Is |

| Ik | Kurzschlussstrom |

| I^ | maximaler Strom bei Kurzschluss |

| ts | Zeit, bis die Sicherung reagiert |

| I1 ^ | Gerät 1: maximaler Strom bei Kurzschluss |

| t1 | Gerät 1: Zeit, bis die Sicherung reagiert |

| I2 ^ | Gerät 2: maximaler Strom bei Kurzschluss |

| t2 | Gerät 2: Zeit, bis die Sicherung reagiert |

Auslösestrom

Der gemessene Auslösestrom Iss weicht im gesamten Spannungsbereich um maximal 10 % vom nominalen Wert ab. Bei einem Strom von 0,8*Is ist der Spannungsabfall an der Sicherung kleiner als 0,1 V. Im Vergleich zu Schmelz- oder PTC-Sicherungen ist der Unterschied zwischen Haltestrom (nicht ausgelöst) und Auslösestrom mit 0,8 gegenüber 0,5 sehr gut.

Das Foldback-Verhalten wird durch den Vergleich von Is und Ik belegt. Bei höheren Spannungen wird der Strom reduziert, bei 5 V jedoch nicht. Bei Is=25 mA ist der Kurzschlussstrom über den gesamten Spannungsbereich fast immer 25 mA. Dadurch kann die Suche nach Fehlern in der geschützten Schaltung unterstützt werden.

Reaktionszeit

Bemerkenswert ist die Reaktionszeit von 1µs, die um den Faktor 100 bis 1000 schneller ist als bei Labornetzgeräten. Die Reaktionszeit von PTC-Sicherungen für kleine Ströme beträgt sogar mehrere Sekunden. Die Reaktionszeit ist besonders wichtig für den Schutz empfindlicher Bauelemente.

Zur Messung der Reaktionszeit wurde ein Widerstand von 0,1 Ω über einen MOSFET IRFB4310Z geschaltet.

Der maximale Strom ist konstruktiv begrenzt:

I^ < ( Is * Uv ) / 20mV

Insbesondere für 25 mA gilt I^ = Uv / 1 Ω:

| Uv | I^ |

| 3 V | 3 A |

| 5 V | 5 A |

| 12 V | 13 A |

| 18 V | 18 A |

- Dies sind theoretische Werte, die im praktischen Betrieb nie erreicht werden, wie die Messungen zeigen.

Temperatur

Solange die Sicherung nicht auslöst, erwärmt sie sich nicht.

Erst wenn die Sicherung auslöst, erwärmt sich der MOSFET Q3 und damit der Kühlkörper.

Die maximalen Temperaturen treten auf, wenn der Ausgang kurzgeschlossen wird. Sie liegen in einem Bereich, der bei Berührung des Kühlkörpers keine Verbrennungen verursachen kann.

Zusammenfassung

- Im Bereich von 25 mA bis 200 mA liegen die Ströme im Bereich der Planung.

- Im 500 mA-Bereich werden die avisierten Werte nicht erreicht. Die Sicherung löst bereits bei etwa 450 mA aus.

- Bis zu einem Strom, der 20 % unter dem Auslösestrom liegt, beträgt der Spannungsabfall weniger als 100 mV.

- Bei höherer Belastung oder gar Kurzschluss wird der Ausgangsstrom reduziert: Foldback-Verhalten.

- Im Kurzschlussfall fließt immer noch ein Strom: Die Sicherung schaltet nicht ab.

- Die Sicherung löst innerhalb von 1µs aus.