Fehlersuche in Digitalschaltungen

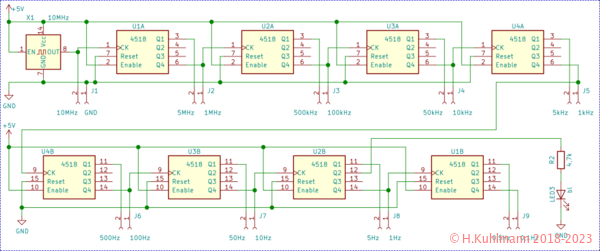

Für die praktische Übung nehmen wir ein Modul, das in einem Projekt vorgestellt wurde:

Das Quarzgenerator-Modul.

Das Quarzgenerator-Modul besteht aus einer Reihe hintereinander geschalteter Elemente, sequenzieller Elemente oder Stufen.

Fehler Nr. 1

Die blaue LED3 blinkt nicht.

Wir prüfen mit dem Logiktester mit Impulserkennung.

Natürlich prüfen wir zuerst die Stromversorgung. Sie ist OK.

Wir können nacheinander an allen Ausgängen testen, ob Impulse anliegen.

Wenn wir mit dem Quarzgenerator (10 MHz) beginnen, stellen wir fest, dass am 1 Hz-Anschluss keine Impulse anliegen. Der Fehler muss also in der Stufe U2B liegen. Nach 15 Messungen haben wir den Fehler eingekreist.

Wir hätten auch bei 0,1 Hz beginnen und in Richtung 10 MHz gehen können. Dann hätten wir den Fehler nach drei Messungen eingekreist.

- Diese beiden Vorgehensweisen sind sequenziell: eine Stufe nach der anderen untersuchen.

Es gibt noch eine effizientere Methode.

Wir beginnen in der Mitte. Im Beispiel ist das 1 kHz. Wenn das Signal dann „OK“ ist, gehen wir weiter nach vorne. Wenn nicht, gehen wir zurück.

Bei 1 kHz werden Impulse erkannt. Wir gehen also in Richtung 0,1 Hz, aber in die Mitte zwischen 1 kHz und 0,1 Hz, also 10 Hz.

Bei 10 Hz werden Impulse erkannt. Wir gehen wieder in Richtung 0,1 Hz und messen bei 1 Hz.

Es werden keine Impulse gemessen. Der Fehler muss also zwischen 1 Hz und 10 Hz liegen.

Nach unserer Strategie gehen wir zurück und messen bei 5 Hz. Dort sind Impulse vorhanden. Der Fehler liegt also in der Stufe U2B.

Wir brauchen vier Messungen, um den Fehler einzugrenzen.

4 gegen 13 oder 3. Die 13 ist Pech, die 3 ist Glück. Mit 4 kommen wir immer hin - na ja, mit etwas Pech auch mit 5.

- Diese effiziente Methode wird als Split-Half-Methode bezeichnet.

Wir haben den Fehler eingekreist. Er liegt zwischen 5 Hz und 1 Hz.

Wir messen genauer:

Was liegt an Pin 14 von U2B? - Impulse.

Was liegt an Pin 9 von U1B? - Keine Impulse.

Es gibt also keine Verbindung zwischen Pin 14 von U2B und Pin 9 von U1B, aber auch keine Verbindung zwischen Pin 14 und dem Ausgang 1 Hz.

Vermutlich ist Pin 14 von U2B nicht angeschlossen.

Die Sichtkontrolle der Platine zeigt, dass Pin 14 von U2B schlecht verlötet ist.

- Wir haben eine Unterbrechung gefunden.

Strategie für sequenzielle Suche

- Die beste Methode ist die Split-Half-Methode.

- Wir beginnen in der Mitte zu messen.

- Bei keinem Fehler gehen wir vorwärts.

- Bei einem Fehler gehen wir zurück.

- Dabei bewegen wir uns immer zwischen den vorher gemessenen Messpunkten.

- Von vorne oder hinten zu beginnen ist nicht ganz so schnell, aber auch erfolgversprechend.

- Herumstochern führt selten zum Erfolg.

Fehler Nr. 2.

Gleiche Symptome wie Fehler Nr. 1:

Die blaue LED3 blinkt nicht.

Wir wenden die Split-Half-Methode an und stellen fest, dass an den Ausgängen für 1 kHz, 10 Hz, 1 Hz, 5 Hz Impulse anliegen.

- Der Fehler kann nicht in der Sequenz der Stufen liegen, sondern auf einem anderen Pfad.

Er muss auf dem Pfad von Pin 12 U2B zu LED3 liegen.

Wir wenden die Split-Half-Methode zwischen Pin 12 U2B und LED3 an.

An R2 in Richtung Pin 12 U2B liegen Impulse an. Auf der anderen Seite von R2 liegen keine Impulse.

Ist R2 defekt?

Wir können R2 auslöten und seinen Wert messen oder ihn einfach austauschen. Ergebnis: Die blaue LED3 leuchtet nicht.

Wäre die Verbindung zur LED3 unterbrochen, würden hinter R2 Impulse liegen. Wäre LED3 verpolt, würden hinter R2 Impulse liegen.

Es kann nur sein, dass LED3 kurzgeschlossen ist.

Wir überprüfen die Verbindungen zu LED3 und finden eine dünne Lötverbindung zwischen den Anschlüssen von LED3.

- Strategisch wäre es auch sinnvoll, nur das Bein von R2, das in Richtung LED3 liegt, abzulöten.

Wir würden feststellen, dass hinter R2, d. h. am abgelöteten Anschluss von R2, Impulse liegen. Es muss also ein Kurzschluss nach GND vorliegen.

- Um Kurzschlüsse zu finden, müssen wir meist Leitungen auftrennen.

Unterbrechung und Kurzschluss

- Bei einer Unterbrechung ist vor der Unterbrechung ein Signal vorhanden, danach nicht mehr.

- Ein Kurzschluss kann nur gefunden werden, wenn Leitungen, die zum Fehler führen, unterbrochen werden.

- Unterbrechungen sind leichter zu finden als Kurzschlüsse.

Paralleler Pfad

Wenn wir unsere Vorgehensweise im zweiten Fall genauer betrachten, haben wir zuerst die Reihe der Stufen untersucht und dann festgestellt, dass der Fehler nicht auf diesem Pfad liegt.

Dann haben wir einen parallelen Pfad zur LED3 untersucht.

Alternative Pfade

- In Schaltungen kann es mehrere parallele Pfade zur Fehlerursache geben.

- Wir folgen einem Pfad, bis wir feststellen, dass auf diesem der Fehler nicht liegt.

- Dann gehen wir zurück, bis es eine Verzweigung im Schaltbild gibt.

- Und wir folgen allen Zweigen, bis wir den Fehler gefunden haben.

- Am effektivsten ist es, zuerst das Ende eines Zweiges zu überprüfen. Alle Zweige, die keinen Fehler aufweisen, werden nicht weiter untersucht.

Fehler Nr. 3

Die blaue LED3 blinkt.

Geräte und Schaltungen, die an 0,5 Hz oder 0,1 Hz angeschlossen sind, erkennen die Impulse manchmal nicht.

Zuerst überprüfen wir natürlich die Ausgänge 0,5 Hz und 0,1 Hz.

Es treten Impulse auf:

Die blaue LED des Logiktesters blinkt. Die rote LED blinkt.

Die grüne LED blinkt nicht.

Offensichtlich liefert U1B kein gutes LOW-Signal.

Ist U1B defekt?

Wir messen die Stromversorgung von U1:

-

Vcc (Pin 16):

die rote LED des Logiktesters leuchtet und wir messen die erwarteten 5 V.

-

GND (Pin 8):

keine LED des Logiktesters leuchtet und statt 0 V messen wir 1 V: Fehler.

Ist GND (Pin 8) angeschlossen?

- Sichtkontrolle: Pin 8 ist schlecht verlötet.

Der nicht angeschlossene GND-Anschluss führt außerdem zu einem relativ hohen Strom in U1: 120 mA statt 3 mA. Mit der Zeit erwärmt sich U1.

Weitere Strategien

Wir haben auch andere Strategien angewandt:

- Zuerst an den fehlerhaften Ausgängen messen.

- Prüfen, ob die Stromversorgung einer Stufe/Baugruppe korrekt ist.

- Auch in Digitalschaltungen kann es sinnvoll sein, Spannungen zu messen.

Und das Wichtigste

- Wir brauchen Fantasie, um uns Fehlersituationen vorzustellen.

- Wir spekulieren, was der Fehler sein könnte und messen nach.

- Immer, wenn wir eine Idee (Hypothese) als nicht zutreffend erkennen, ist das positiv, weil wir eine weitere Fehlerursache ausgeschlossen haben.

- Bei der Fehlersuche brauchen wir viel Geduld.

- Und wir gehen systematisch vor.

- Wir machen uns Notizen, um unnötige Messungen zu vermeiden.

- Mit der Zeit werden wir immer besser.

Üben

Fehlersuche lernen wir am besten durch Üben:

- Wir bitten einen Freund, einen Fehler in eine Schaltung einzubauen.

- Wir suchen den Fehler.